كنا ستّ فتيات نقف خلف أمي، طابور بطّ لا ينحرف عن مساره. اعتدنا ألا نلتفت يمنة أو يسرة، تمسك الأولى بطرف عباءة أمي، وغالباً ما تكون أصغرنا، ونحن وراءها لأجل المشوار المعتاد، «محمد الخياط» الذي هو أصلاً وفي الحقيقة «عمر خان». نقترب من بابه البلاستيكي الذي يشبه ستارة تطل على حلم بسيط لا يتحقق، كأحلامنا الصغيرة بأن تفصل لنا أمي فساتين قصيرة، لنلبس معها جوارب مكشكشة، فيأبى الواقع أن يصير حلماً، وتتحطم أحلامنا بتلك «الكنادير / المخورات» السخيفة – في نظر الصغيرات – التي يشبه بعضها بعضاً.

كنا نرى أن المخوّر في العيد هو نفسه في رمضان هو نفسه في الاجتماعات العائلية، هو نفسه في المنزل، هو نفسه، هو نفسه. لكن لأمي عيناً تفرّق، فالـ«دقّة» في مخورات العيد تكون فخمة وبراقة کأضواء مدينة ساحرة، والدقة فى مخورات رمضان تكون بسيطة ومحتشمة كمسجد يطل من بعيد، أما مخورات البيت فغالباً لا تستلزم دقّة، «دانتيل» بسيط على الأكمام ومنطقة الصدر سيفي بالغرض.

نقتحم المكان الصغير الذي لا يتسع لغيرنا، إلا إن كان ثمة امرأة مستعجلة تريد استلام طلبها الذي هو المخور نفسه، نمسح بأيدينا الصغيرة على القطع التي تُلفُّ بأسطوانة يفوق طولها طولي، يرمقنا «محمد الخياط» بنظرة حاقدة، عارفاً برغبتنا المستميتة في استفزازه، نشمل بتلك المسحة كل القطع التي تصلها أيدينا، كأننا نمرّر أصابعنا على حقل قمح بهيج، ونستفز محمد: هو نفسه، هو نفسه!!

تبدأ معركة أمي في «المكاسرة»، المعركة التي تنتصر فيها دائماً، إلا أن لديها من الذكاء ما يجعلها تمثّل السخط كيلا يجرح انتصارُها كبرياءَه؛ فيصمد في المرات القادمة. تطول المعركة، وتشمل تهديدات: «بشوف خياط غيرك»، وابتزازاً تجارياً عاطفياً: «أنا زبونتك، بنتي الستّ ما يفصلن إلا عندك»، ونحن الستّ اللواتي لم نكترث قط بهذه المعركة وهذه المخورات السخيفة، نتعارك على كرسي أخضر بلاستيكي، كي نستريح من تلك المعركة التي لا تريد أن تنتهي.

تحصل إحدانا على كرسي العرش، بينما تراقبها الأربع لعلها تغفل فتقوم، أما الخامسة فتستغل معركة الخياط وأمي لتدخل يدها في حقيبة أمي وتستخرج درهماً مختنقاً، فتشتري به علكة ملونة تغيظنا بها. تنتهي المعركة، فتبدأ مرحلة القياسات، نصطف أمام محمد الخياط ليلف أجسادنا الغضة الصغيرة بشريط القياس، نشترك في تلك القشعريرة الغريبة التي تصيبنا حين يحشر الشريط على محيط الصدر الذي يضمّ مخطط نهود لم تتحقق بعد. أما أنا فأنشغل بذلك القبو العلوي كما يبدو، مكان تخزين المخورات وخياطتها، لقد كان مسرح الجريمة بالنسبة لي. كيف لا ومحمد الخياط يحمل مقصاً ضخماً، وطبشوراً يزعم أنه لرسم التفاصيل على ورق الكربون المفروش على الطاولة، ألا يُحتمل أنه يرسم تفاصيل جريمته بطريقته؟ يرسم أعضاءنا التي سيسرقها؟ ولماذا يرفض في كل مرة أن أستكشف القبو العلوي كما أسميه؟ كانت أوهاماً مثيرة، نظرية مؤامرة لم يعلم بها سواي، أراقب لأكبر يوماً ما وأقبض على المجرمين.

تمر الأيام سريعة ومتشابهة، مثل مشهد تمرير أصابعنا الصغيرة على قطع القماش الملونة. تنمو أجسادنا الصغيرة، ونبدأ بارتداء العباءة السوداء والشيلة، كانت المخورات أجمل وألطف منها بكثير. تخليت عن نظرية المؤامرة، كل ما في الأمر أن محمد الخياط لم يرد أن أفسد المخورات في الأعلى كما أفسدنا وغيرنا من الصغيرات القطع في الأسفل. نأتي بمخورات قديمة ليأخذ مقاساتنا منها، لم يعد حضورنا جميعاً ضروريًاً، لأمي مثل كل الأمهات الإماراتيات ذائقة أخاذة في تفصيل المخورات.

في يوم من الأيام التي ودّعت الطفولة فيها واكتمل فيها عقلي وجسدي، نسيت المخوّر الذي كان من المفترض أن تؤخذ منه قياساتي.

يئست أمي من إمكانية أن يعود أخي إلى المنزل لإحضاره، فأمرت الخياط بأن يستعجل ويأخذ قياساتي. جعلت أحدق فيها ببلاهة، لم يكن استنكاراً بقدر ما كان استغراباً، كتلك الغرابة التي تصيبك حين تمر بمنزلك القديم الصغير، فتسأل نفسك: كيف كنا نعيش فيه؟ اقتربت منه ببطء، وجعل يلف بشريطه جسدي. سرت في بدني قشعريرة قديمة استيقظت من الطفولة. لم يكن الخياط متحرّشاً، بل كان خياطاً تستلزم مهنته أن يمر على الجسد كاملاً. لاحظ وحده ارتباكي، فجعل يستعجل، خفت أن يفسد المخور بتلك القياسات المرتبكة، أردت أن أشرح له ألا شأن له بارتباكي، المسألة مسألة زمن وكينونة، تبدلتُ على يديه، عاد الزمن إلى الوراء كثيراً. لقد تجاوزت أمي حينها عن لحظاتٍ كبرت فيها، وسمحت لي عوض ذلك، أن أعود إلى تلك الطفلة المحققة. حدقتُ في المقص الكبير، في الطاولة والطبشور الأبيض الذي لم يتغير، بل نحته الزمن حتى تضاءل مثل عجوز. كم طفولة رسمها ذلك الطبشور البسيط؟! ألتفتُ إلى المخورات المعلقة. أراها متشابهة. الأول هو نفسه الثاني، هو نفسه الثالث، تردد الطفلة التي تستغل آخر لحظات طفولة عادت إليها: هو نفسه… هو نـفسه!

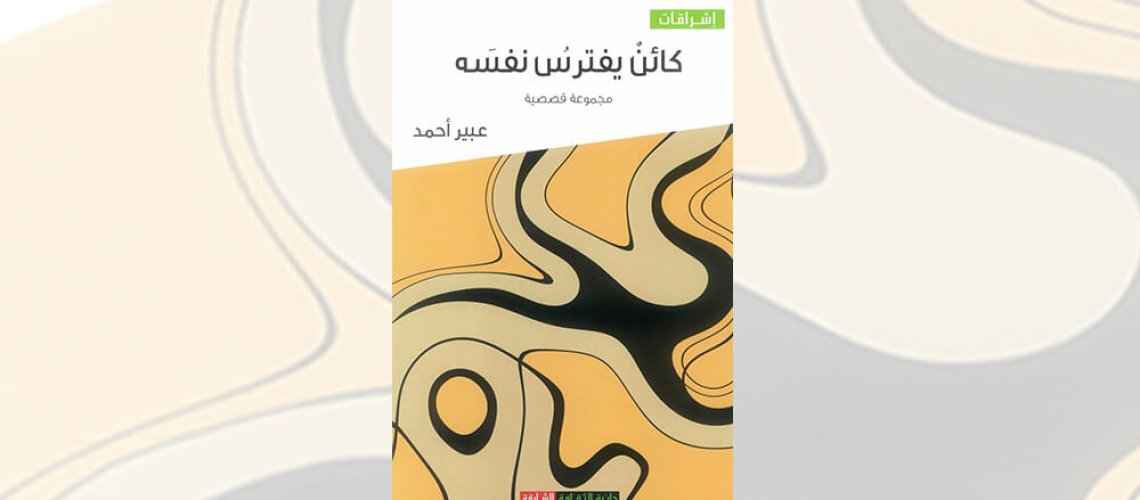

هو نفسه.. هو نفسه – عبير أحمد